Los Libaneses en Venezuela: Introducción

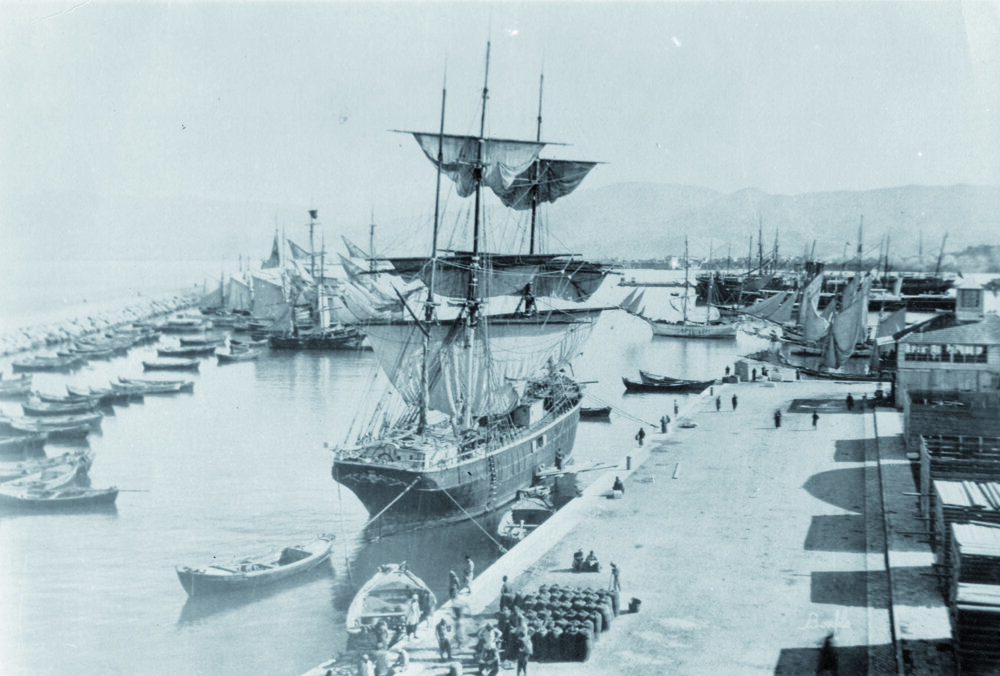

/Barco de inmigrantes en el Puerto de Beirut a principios del siglo XX (LERC Archives)

En 1882, los hermanos Julián y Alejandro Divo (Dib) desembarcaron, afrontando al inclemente sol caribeño, en las costas de la isla de Margarita. Al mismo son, Assef Dao Dao (aunque otras fuentes dan 1874 o 1876 como su año de llegada) se encontró ante las fortalezas de Puerto Cabello – en el otro lado del país. Eran los primeros inmigrantes libaneses que arribaban en Venezuela – nación de fragmentos, sacudida por el terremoto que había sido la Guerra Federal, donde Guzmán Blanco, entre parques con cisnes y teatros belle époque, intentaba su proyecto afrancesador.

Los Divo y los primeros Dao trazaban así el bosquejo de un viaje migratorio que miles de libaneses repetirían en el siglo consiguiente; una épica melancólica, de corazones arrugados y llantos profundos ante el recuerdo de los seres queridos que, desvanecidos, se dejaban atrás para siempre. Atrás quedaba el Monte Líbano, en aquel entonces un rincón costero y montañoso de las vastas conquistas otomanas, con sus olivos, sus negros pantalones holgados, sus viudas de manos rugosas, sus montañas de caliza y cedro y sus aldeas de casas cuadriculares coronadas por piramidales techos anaranjados. Monte Líbano era ahora una provincia autónoma que daba refugio a los católicos maronitas, tras la presión diplomática europea después de las sanguinarias masacres de cristianos en la guerra civil de 1860 con los drusos. Pero la masacre había dejado su marca y cientos de ‘libaneses’ se lanzaban a la cuenca del Mediterráneo, como habían hecho sus ancestros fenicios, en busca de la mítica América: tierra prometida donde la vida podía reiniciarse.

Repitiendo a Vicente Gerbasi, al preguntar a su padre inmigrante, ¿Qué fuego de tiniebla, qué círculo de trueno habrá caído sobre la frente de los Divo y los Dao al ver esta tierra? ¿Al encontraste ante ‘barcas con piñas, cocos, bananas, chirimoyas’ en ‘un mar tenebroso con medusas y anemonas’; ante ‘gruesas hojas moradas’, ‘semillas venenosas’ y ‘corazones de pájaros’? Arribar al trópico debió ser como un cruce desde el mundo de los sueños; un impacto hondo, azulmente eléctrico y catatónico: tiempos sin comunicaciones de masas y espacios periféricos de los confines del mundo; una realidad en la cual la patria nueva y la patria vieja existían flotando en el éter de dos mundos distantes, lingüísticamente inentendibles, y profundamente desconocidos entre si.

La llegada de nuevas familias libanesas a finales del siglo diecinueve pronto dio pie al apodo erróneo de ‘turcos’ – apelativo que se les dio en Venezuela por sus pasaportes emitidos en el Imperio Otomano, vasta potencia turca que había conquistado sus tierras en 1516, arrebatándola de las manos del Sultanato mameluco de Egipto. Así, la soledad de Divos y Daos se disipó por una oleada nueva: llegaron los Saldivia en 1888, los Cairuz y Hagdiali en 1890, los Raidi y los Fadul en 1892, los Torbay en 1896, y los Dunia y los Ramia en 1898.

Familias Sayegh y Mattar en Caracas c. finales de los 60 a principios de los 70

Estas familias penetraron en las más modestas capas sociales, en directo contacto con los proletarios y los campesinos, y se establecieron en “la turquería” de Camino Nuevo, como también en las esquinas de Piñango y Solís, en el centro de Caracas. Allí, fundaron comercios en torno al mercado – tiendas, casas desempeño, joyerías, etc. – que pronto se hicieron conocer entre los caraqueños y la élite de la ciudad. Incluso, para 1899, el general Soleimán Yéspica (Yazbek) – oriundo de Zgharta y emigrado a Venezuela en 1890 – se hacía notar en la Revolución Liberal Restauradora encabezada por Cipriano Castro. El éxito de la comunidad, en especial en el ámbito económico, permitía – que para 1911 – la comunidad libanesa en Venezuela donara una estatua del Libertador que fue erigida en El Calvario, donde aún permanece.

La “colonia oriental” en Venezuela, en palabras de una nota del Literary Digest de agosto de 1919, era una ‘edición de bolsillo de chaleco del Cercano Oriente.’ Allí, se recalcaba la extrañez de ver apellidos árabes y judíos irrumpir en la ‘española’ Caracas como si el observador se encontrase en “los bazares de Tánger o Damasco.” Este ‘lote interesante’, notaba el artículo, eran llamados “turcos” por los venezolanos y no trabajan bajo ningún jefe pues “están en el negocio para ellos mismos, mayoritariamente como vendedores ambulantes o pequeños dueños de tiendas” y “todos ellos” haciendo dinero de manera muy rápida. “No solo toman la moneda pero también la ahorran”, siendo común que un humilde vendedor ambulante llegase a un banco – después de que hubiese llegado al limite de guardar su dinero en su casa – y pusiese $20.000 en oro, pidiendo una factura y un talonario de cheques. Además, dice el artículo, eran estrictamente endogámicos y modestos: si un “turco” tenía medio millón de dólares, nadie lo sabría. Un venezolano, en cambio, sería conocido en todo el país. De hecho, los “turcos” eran radicalmente modestos: viviendo en las mismas “casuchas miserables”, a pesar de tener ahorros en los bancos principales, y volviendo a sus tierras en las mismas cabinas sobrepobladas de los barcos con los que llegaron a Venezuela. Los “turcos” jamás aceptaban un trabajo, ardidamente celosos de su independencia, por lo que recurrían a créditos para vender “baratijas y lencería” al grito de “¡compre, merchante!” Luego, cuando prosperaban “y casi siempre invariablemente lo hacen”, pedían créditos nuevos y abrían pequeñas tiendas que sobrecargaban de mercancía: así, trabajan hasta en los feriados, invitaban a los transeúntes a entrar a sus tiendas (algo que no se acostumbraba en Venezuela) y abrían sus tiendas desde el amanecer para atraer a quienes iban al mercado. Pronto, se hacían ricos, algo que le parecía un hecho milagroso a los venezolanos, “que están inclinados a tomar la vida con calma.”

El artículo – con cierta mirada orientalista – también reportaba que los “turcos” vivían “en una de los peores distritos” de Caracas, que en las noches estos “viejos moros, orientales hasta la punta de los dedos, a pesar de sus vestimentas occidentales” se sentaban a conversar en árabe en las puertas de sus “casuchas hispanoamericanas”, que a veces explotaban peleas por problemas iniciados en sus tierras natales (resultando en reportajes policiales con apellidos foráneos en el período) y que “los mahometanos entre ellos” se prostraban hacia la Meca en el atardecer para rezar las oraciones del Profeta. Además, cuenta el artículo, los criollos – extrañados – le cambiaban los apellidos y nombres a los “turcos” por equivalentes hispanos (Hoy, los ejemplos abundan: los Saliba cambiaron su apellido a Cruz o Saldivia mientras que los Sukkar lo cambiaron por Sucre, por ejemplo). El reportaje culmina con una anécdota: un ‘turco’ llamado Abu Amad, de la isla de Margarita, se había interesado recientemente en las perlerías de la isla y prometía convertirse prontamente en el hombre más rico de Venezuela. Además, sin precedente, se había comprometido con una “joven dama venezolana”, causando consternación en ‘los conservadores nativos.’ “Realmente”, culminaba el texto, “¡no hay manera de saber donde se detendrán estos árabes del Caribe!”

Familia Antar en Caracas, década de 1960

El periodista García de la Concha, Haciendo una retrospectiva en El Universal en 1962, también recordaba como “se ayudaban los unos a los otros, nunca se produjeron pleitos ni cosa que la policía tuviera que intervenir” como tampoco recordaba haber visto “un borracho, ni malgastando su dinero, tampoco eran avaros como muchos creían.” Los libaneses de aquella Caracas provincial eran “amigos de la caridad” y sumamente religiosos pues “la primera moneda que les caía en la mano era para santiguarse con ella. Buena gente, trabajadora, incansable.” Así, recordaba a los merchantes vestidos de casimir, en ‘polvorientos’ caminos del interior, “con una maleta en la mano, una cesta llena de baratijas colgando del brazo y unos veinte cortes de telas envueltas en hule negro, montados sobre el hombro y sudando la gota gorda de pueblo en pueblo para poder vender su mercancía, y a veces a crédito o por cuotas”, lo que le daba al merchante libanés el apodo de “el cotero.”

De maneras similares como disimiles, Rómulo Gallegos retrataba – en 1922 – a los inmigrantes libaneses a través del personaje de Abraham, un judío arribado del Monte Líbano, en su cuento ‘Los inmigrantes.’ Gallegos parece vacilar entre la admiración y el subtexto racista y clasista que a veces caracteriza sus obras – habla del “barrio turco” de Camino Nuevo como un lugar de “viviendas comunes” donde los “buhoneros de Caracas” hacían “vida promiscua, sórdida y laboriosa”, recalcando “la comida exótica” que despide “el olor penetrante del aceite cocido” que satura el ambiente junto a los “perfumes ordinarios”, “las emanaciones de los cuerpos sudorosos”, “el tufo acre de las cascaras de frutas que se pudren en el suelo” y “la mugre de la vida promiscua de la sórdida vivienda.” Por el otro lado, Gallegos recalca como Abraham, sabiendo decir tan solo “quincalla, marchante, bonito y barato” recorre “de puerta en puerta” con un cajón de las baratijas y un fardo de telas – apoyado por una vara sobre el hombro – para vender “mercancía cara y fiada”, a cuotas, y amontonar dinero “día tras día.”

Así, Abraham vendía también en los pueblos cercanos a Caracas (El Valle, Antímano, Baruta, Macarao y Petare) y se reunía a almorzar con varios buhoneros – “armenios corpulentos, sirios de cráneos cortos y rostros cuadrados, sombríos y feroces, judíos de tipos bíblicos, turcas de ojos hermosos, árabes de rostro cálido y miradas soñadoras” – para hablar “en su lengua ruda y sonora.” Luego, en las noches y consumiendo una pipa de tabaco turco, “pensaba en su aldea del Líbano y se preguntaba que estarían haciendo allá los que quedaron”, mitigado por “el acerbo dolor de las nostalgias” aunque “aquel paisaje” se convirtiera en “un amor nuevo que le estaba naciendo en el alma.”

Otros autores también fueron cautivados por ‘los turcos.’ El escritor Ramón Díaz Sánchez, quien se enamoró del Líbano y su gente al punto de hacer un libro sobre este publicado en 1969, recordaba a los misteriosos inmigrantes ‘turcos’ de su infancia – en un lenguaje que quizás cargaba los lastres del racismo científico – como gente cuyos “cráneos braquicéfalos, frecuentemente achatados” y “perfiles de pájaro y aquellas pieles bronceadas en medio de las cuales solían estallar rubicundos contrastes de ojos azules y cabelleras azafranadas” expresaban un “complicado proceso étnico desarrollado a lo largo de ocho milenios de invasiones y predominios y de intercambios raciales y culturales.”

Guía de venezuela (1945)

Con el pasar de las décadas, la comunidad libanesa en Venezuela siguió su vigoroso crecimiento a medida que cuatrocientos años de hegemonía otomana se desplomaban: tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, el imperio de los turcos se replegaba del Líbano en 1919; dando paso a los bordes actuales del país como un mandato francés de la Liga de las Naciones en 1923 – que, extendiendo su frontera de la provincia otomano del Monte Líbano, buscó crear una entidad que sirviese de refugio para los maronitas (aunque, en la práctica, terminase siendo una región multiétnica). Luego, ante otra guerra devastadora en Europa que ponía a la Madre Francia bajo el yugo alemán, la afrancesada colonia – tras la derrota de las tropas Vichy en manos de Charles De Gaulle y la résistance – se transformaría en la República Libanesa en 1943.

De hecho, para 1927, el cónsul de los Estados Unidos en Maracaibo, Willis Cook – en una carta, fechada el 28 de octubre, a un ministro norteamericano – estimaba que en Venezuela habían seis mil “sirios” (término con el que designaban a las poblaciones del Levante), comparado con siete mil españoles e italianos. Posteriormente, el 28 de octubre de 1931, se funda en Caracas el hoy difunto Centro Líbano-Sirio. De hecho, una Guía de Venezuela, mencionaba a Alfredo Abilahaud como su presidente, celebraba su revista cultural “El Cedro” (con P.A. Ruiz Paz Castillo como redactor en jefe) y hablaba de los sirios y libaneses como “una Colonia respetuosa y respetable” de “confraternidad diáfana y generosa” donde existía “la pureza familiar” y donde “tanto el elemento masculino como el femenino cultivan la amistad, el aprecio y la distinción”. Incluso menciona una “Sección Femenina” del Centro, mencionando que varias libanesas y sirias habían iniciado estudios en la Universidad Central de Venezuela: mostrando no sólo el afán educativo de la colonia sino la sorprendente vanguardia de sus mujeres en un tiempo en el que ni si quiera había sido legalizado el sufragio femenino en Venezuela.

La comunidad de pieles bronceadas y cabelleras azafranadas, según los cálculos de Díaz Sánchez, incrementó con la llegada de 1000 libaneses en 1929 a 1939; luego con 3000 libaneses entre 1948 y 1958 y posteriormente con 1000 nuevos inmigrantes de 1959 a 1966. Elie Safa calculaba 15.000 libaneses en Venezuela para 1959 mientras que Díaz Sánchez hablaba de 10.000 hijos de libaneses para finales de la década de los sesenta. Según cálculos del historiador José Luis Salcedo Bastardo, para 1970 habían 50 mil sirios y libaneses en Venezuela: un número que igualaba a los portugueses. De igual forma, la comunidad continuó creciendo en los setenta y ochenta – debido a la devastadora guerra civil libanesa, que duró de 1975 a 1991 y vio múltiples invasiones extranjeras – e incluso vio nuevos miembros a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues la inmigración libanesa se ha definido por la migración en cadena: cuando los migrantes siguen el paso de otros migrantes, usualmente ayudados por los primeros, que muchas veces son sus familiares, dentro de una tradición de afinidad étnica-regional o familiar.

De las diferentes oleadas migratorias, la de las décadas de los cuarenta y cincuenta, como demuestran los números de Díaz Sánchez, fue la más numerosa. Venezuela era ahora la civilización del oro negro, un país rico y pujante que con autopistas y represas se hacía paso entre la selva virgen. Allí, entre edificios modernistas, morichales y abstracción geométrica, la posibilidad de una vida prospera y estable se hizo anzuelo: promesa del proyecto migratorio de la Junta Militar, y posteriormente del dictador Marcos Pérez Jiménez, que estimuló la llegada de europeos y levantinos escapando el desierto de ruinas y miseria que era la resaca de la Segunda Guerra Mundial. Así, miles de libaneses arribaron a La Guaira y otros puertos del país – estableciéndose principalmente en Caracas pero también en Maracay, Puerto Ordaz, Valencia, Calabozo, El Tigre, Tucupita, Puerto Cabello, Puerto La Cruz, Maracaibo y otros confines de la nación – y se desempeñaron principalmente como merchantes, comerciantes y hasta obreros. De sus días en quincallas y mercados (como en el Mercado de Quinta Crespo), o transitando los pueblos del país, terminarían estableciéndose en las ramas que los definiría: los textiles, las zapaterías, el comercio, los servicios, las licitaciones y contrataciones públicas y hasta la comercialización de electrodomésticos.

Familia Sayegh en Caracas, década de 1990

Así, para octubre de 1959, la Comisión de la Oficina Central de Coordinación y Planificación del gobierno venezolano concluía que los comercios pequeños en Anzoátegui con un capital promedio de 6,000 bolívares (unos 16,000 dólares de 2020) estaban en manos de los libaneses en casi su totalidad. Similarmente, reportaba en 1943 la Guía Industrial y Comercial de Monagas, los inmigrantes del Medio Oriente ya controlaban las ventas de telas y mercería del pueblo de Caripito.

Numerosa, esta oleada se estableció en la bulliciosa urbanización de Catia – un distrito en los límites de Caracas, donde inmigrantes como Matilde Karam y Antonio Fanianos habían instaurado pensiones para libaneses – como también en diferentes esquinas del Centro de Caracas. De allí, se expandieron a otros rincones de la ciudad: algunos a Vista Alegre, otros a La Florida y Las Acacias, y otros más hacia las colinas del sudeste donde posteriormente surgiría el Club Líbano Venezolano. Así, hicieron una vida criolla como libanesa donde la educación fue primordial para sus hijos: según Díaz Sánchez, para finales de los setenta el 98% de los hijos de libaneses asistían con regularidad a institutos de enseñanza venezolanos, incluyendo universidades.

Pronto, surgieron múltiples organizaciones de carácter cultural y social: la asociación Centro Líbano-Sirio en Caracas que buscaba ayudar a los inmigrantes necesitados, el Centro Social Árabe en Maracaibo en 1945, la Asociación de Jóvenes Líbano-Venezolanos, el Club Líbano Venezolano en Caracas (aún en existencia), varios clubes libaneses en diferentes ciudades, la Unión Cultural Líbano Venezolana (en existencia) y las organización benéficas Damas de Zgharta registrada en 1962 (en existencia) y la Asociación de Damas Libanesas-Venezolanas fundada en 1970 (en existencia).

De igual forma, siendo en su mayoría cristiana la comunidad libanesa-venezolana, se estableció el rito maronita católico en Los Chaguaramos, luego en Colinas de Bello Monte y finalmente – a principios de los noventa – en la Catedral de San Charbel en Quebrada Honda. Similarmente, los libaneses y sirios del rito griego-católico melquita establecieron la capilla San Jorge en Catia que luego daría paso a la Catedral de San Jorge en Montalbán. Otra comunidad religiosa que tiene un número significante son los drusos, una religión mística y sincrética derivada del Islam pero fundamentalmente diferente por sus creencias en la reencarnación y en textos sagrados propios, que hacen de Venezuela – luego de Siria, Líbano e Israel – el cuarto país del mundo con más creyentes de esta fe. También, principalmente en la Isla de Margarita, existe un reducido número de musulmanes tanto de la denominación chiita como de la sunita.

Hoy en día, Venezuela tiene una de las poblaciones más numerosas de libaneses en el mundo: según algunos cálculos, podrían haber entre 341,000 y 500,000 venezolanos de origen libanés. Otros estiman números mayores. Así, por su numerosidad poblacional y su disímil origen, entender a la comunidad libanesa como un bloque monolítico es una falla: son varias comunidades, varias colonias (utilizando el término favorecido por los venezolanos libaneses), las que hacen vida en Venezuela con sus respectivas tensiones y prejuicios: desde la religión, pasando por los pueblos y regiones de origen, hasta las diferentes oleadas y sus inclinaciones políticas. Así, la Venezuela polarizada y fragmentada de hoy ha dejado sus marcas en estas comunidades: desde el éxodo de muchos venezolanos libaneses – muchos de ellos a Europa y Estados Unidos, como también de vuelta a la tierra de sus padres y abuelos – hasta el choque político entre aquellos que se oponen a la revolución bolivariana, incluyendo en esta fila a gran parte de empresarios y profesionales, y aquella minoría ruidosa y vergonzosa que se identifica (o se beneficia por medio del clientelismo) con dicho proyecto político, sea por sus previas simpatías al socialismo árabe o por su reciente llegada auspiciada por los gobiernos socialistas.

Monumento a la paz monte líbano (castillo de bello monte) construído por farid mattar (foto cortesía de marylee coll)

Aún así, diluidos en el tejido social venezolano – pero siempre afines a sus raíces – los libaneses y sus descendientes han relucido en su nueva patria: están en la política, como el antiguo diputado Alberto Moussa, el ex-gobernador copeyano y periodista de Anzoátegui Guillermo Álvarez Bajares, el firmante de la Constitución de 1961 Juan Mogna Zogbi, el primer gobernante democrático de Anzoátegui Jorge Mogna Zogbi, el diputado y Secretario General de Gobierno Armando Armas Mogna (padre del actual diputado, Armando Armas Cuartín) y Jorge Saldivia Gil, miembro de la generación del 28; están en los bancos y empresas como el dueño del Diario de las Américas y del expropiado Banco Federal, Nelson Mezerhane, uno de los fundadores de Farmatodo, Melikechi Noureddine, el ex-Gerente de Programación de Suministros de PDVSA, Antonio Mawad, el fundador de Bancaribe, Nazri David Dao, y su actual presidente, Juan Carlos Dao; están en los medios como la comediante judía-libanesa Joanna Hausmann Jatar, el periodista Abelardo Raidi, el cronista Sergio Dahbar, el periodista Braulio Jatar Alonso y el documentalista Braulio Jatar Martínez; están en las academias y en la ciencia, como la profesora y escritora Carolina Acosta-Alzuru y el astrobiólogo Julián Chela-Flores; están en los deportes, como los fundadores de Navegantes de Magallanes: Alberto y Ricardo Salomón, Vicente Issa y Eduardo Kalil; están, incluso, en las artes como los artistas Alessandro Balteo-Yazbeck, Jorge Dager y Yucef Merhi y la promotora Carmen Ramia. Y como ellos, como incontables historias anónimas que hay que contar antes que se pierdan en los anales del tiempo, hay amas de casas, comerciantes, empresarios y personalidades cautivadoras que han hecho de esta sociedad un crisol más rico.

Esto no es más que una porción del éxito que han tenido lo libaneses en la América Latina, donde abundan – siendo Brasil el país con más libaneses en el mundo, incluso más que el Líbano – y prosperan: en la política, con tres presidentes de origen libanés en Ecuador, uno en República Dominicana, uno en Argentina, uno en Colombia, uno en Paraguay y uno en Brasil; en las artes y los medios, con personalidades como la colombiana Shakira y la mexicana Salma Hayek; incluso en las empresas y la economía, con magnates con el brasileño Carlos Ghosn, el chileno Patricio Jottar y el mexicano Carlos Slim quien por un tiempo fue el hombre más rico del mundo. De hecho, para 1995, Juan Carlos Zapata mencionaba a los Dao y a Nelson Mezherane (como a familias portuguesas, italianas y judías de incorporación también reciente) en sus crónicas periodísticas sobre los venezolanos más ricos.

Hoy, esta comunidad – con la afinidad de un clan, donde los jóvenes llaman a sus pares ‘primos’ y a los adultos ‘tíos’, y donde todos usan ‘paisano’ para identificar a otros libaneses – se ha tejido estrechamente en la alfombra multicolor que es la sociedad venezolana. Cual palabra hispana, ‘habibi’ se ha vuelto un término popular, casi tan conocido como la cocina libanesa, como demuestran los restaurantes libaneses repletos y los incontables puestos de shawarma en toda esquina de Caracas, mientras que los arguiles pululan en casas de libaneses y no-libaneses por igual. Incluso, en sus matrimonios, es común ver a venezolanos sacudirse felizmente ante la música y el dabke – un baile típico, donde se arman círculos – que ‘los turcos’ hacen en nostálgica añoranza. Pues bien decía Gallegos, en su ya centenar cuento sobre inmigrantes que fundarían “razas nuevas y vigorosas” en Venezuela, que – en el “torrente” de la sangre criolla – la libanesa “estaba destinada a confundirse y transformarse.”

Estas son historias rescatadas de la sombra pesada de la historiografía venezolana que, pecando de eurocéntrica, ha tendido a borrar a la colonia libanesa de las narrativas en torno a la inmigración que recibió el país en el siglo XX. Estas son las historias de aquel pueblo bronceado y de pelo azafranado que cruzó el océano y echó raíces en la arena caribeña; de las caras anónimas que ayudaron a hacer un país. Estos son los libaneses en Venezuela.